はじめに

ある日のこと、私はブログを書いていました。ブログをレビューしたり、修正したり。そんな日々の中で、ふと思ったのです。「あれ?自分が書いたブログ記事、本当に役に立っているのかな?」と。

皆さんも一度は感じたことがあるのではないでしょうか。せっかく時間をかけて書いた記事が、実は的外れだったかもしれない、という不安。「もっとこうすればよかった」という後悔。あるいは「この記事、本当に価値があるのか」という疑問。

そんな思いを抱えながら、私はあることに気づきました。ブログ記事を評価する明確な基準がないということに。プログラミングにはコードレビューがあり、デザインにはクリティークがあります。でも、技術ブログには?

そこで考えました。もしブログ記事を客観的に評価できるプロンプトがあれば、多少なり自分の記事をより良くするヒントになるのではないか、と。単なる「良い/悪い」ではなく、複数の観点から数値化して評価できれば、改善点が明確になります。

本日は、そんな「ブログ記事評価プロンプト」の作り方と使い方についてご紹介します。このプロンプトは、私が以前書いた「3年目までに身につけたい技術ブログの書き方」と「防御力の高い技術ブログを書こう」の内容をベースに、記事の質を多角的に評価できるよう設計しています。

このブログが良ければ読者になったり、nwiizoをフォロワーしてくれると嬉しいです。では、早速はじめていきます。

- はじめに

- なぜブログ記事を評価する必要があるのか

- 5つの評価観点とその意味

- ブログ記事評価プロンプトの使い方

- 評価プロンプトを評価する

- ブログ記事評価プロンプト全文

- ブログ評価プロンプトの限界と注意点

- おわりに

- 追記

なぜブログ記事を評価する必要があるのか

フィードバックの少なさという現実

技術ブログを書いていて感じるのは、直接的なフィードバックの少なさです。コードならPRレビューで指摘を受けますが、ブログはほとんどの場合、反応がないまま時間が経ちます。

実際、私の経験では1000人に読まれた記事でも、コメントをくれるのはせいぜい数人。「参考になりました」と言ってくれる人がわずかにいて、大多数は何も言わず、たまに批判的なコメントが来る程度です。こういった状況では、自分の記事が本当に役立っているのか、どう改善すべきなのか判断するのが難しくなります。

自己評価の盲点

自分で書いた記事を自分で評価するのは、想像以上に難しいものです。「こんなにわかりやすく書いたのに、なぜ伝わらないんだろう」と思うことはありませんか?

それは私たちが自分の知識や前提条件を無意識に読者にも期待してしまうからです。「これくらい知っているだろう」「これは説明不要だろう」という判断が、実は大きな誤解を生んでいることも少なくありません。

継続的な改善のために

ブログを書き続けるモチベーションを維持するには、自分の成長を実感することが重要です。評価基準があれば、「前回より良くなった」と客観的に感じられるようになります。

数値化された評価は、「前回は実践応用性が3.2だったけど、今回は4.0に上がった!」といった具体的な進歩を認識させてくれます。これは小さな達成感を生み、次の記事への原動力になるのです。

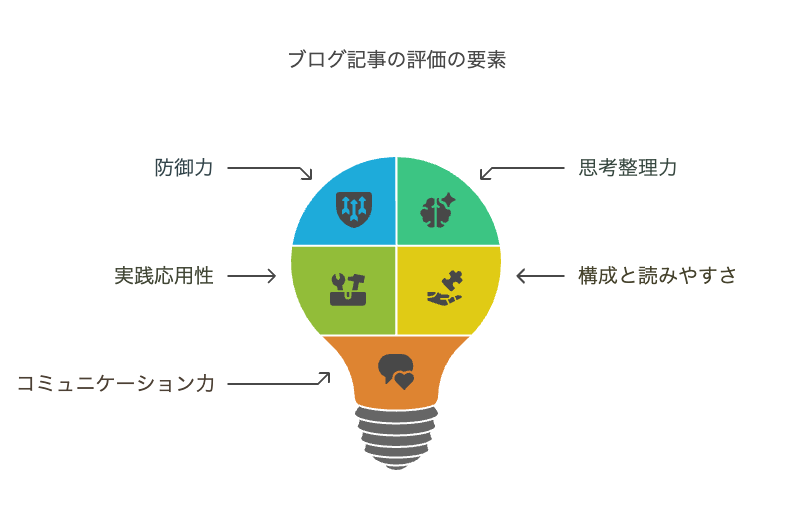

5つの評価観点とその意味

ブログ記事を評価する際、単一の基準ではなく複数の視点から見ることが重要です。以下の5つの観点は、私が過去の記事で大切だと感じてきた要素を反映しています。これらをバランスよく考慮することで、より立体的に記事の質を捉えることができます。

防御力:批判に耐える文章の力

防御力とは、批判や反論に対してどれだけ耐性のある記事になっているかを評価する観点です。

前回の「防御力の高い技術ブログを書こう」でも詳しく解説しましたが、特に重要なのは次の要素です:

- 主観的表現と限定的な主張:「これが正しい方法だ」ではなく「私の経験では〜」と限定すること

- コンテキストと限界の明示:「この方法はXXの環境で、YYの制約がある場合に有効です」と条件を明確にすること

- 実体験と具体例の活用:抽象的な主張ではなく具体的な体験を共有すること

- 根拠と出典の明示:主張の裏付けとなる情報源を示すこと

- 誠実さの表現:自分の不確かさや知識の限界を率直に認め、「まだ完全には理解していない」「今後調査が必要」といった点を隠さないこと

防御力が高い記事は「これは間違っている!」という批判を受けにくくなり、建設的な対話を生み出しやすくなります。特に誠実さを示すことで、読者は筆者を信頼し、共に学び合う関係を築けるのです。

思考整理力:混沌から秩序を生む力

思考整理力とは、複雑な概念や情報をどれだけ論理的に整理して伝えられているかという観点です。

優れた技術ブログは、単なる情報の羅列ではありません。著者の試行錯誤の過程、思考の変遷を透明に示すことで、読者は表面的な結論だけでなく、その背景にある考え方まで学ぶことができます。

具体的には以下のような要素が重要です:

- 問題提起→コンテキスト→探求の旅→発見と学び→次のステップという明確な流れ

- 「最初は〜と考えたが、〜という課題に直面し、最終的に〜という結論に至った」という思考プロセスの共有

- 失敗したアプローチも含めた試行錯誤の過程の可視化

思考整理力が高い記事は、読者に「なるほど、こういう考え方をすればいいのか」という気づきを与えます。

実践応用性:読んですぐ行動できる情報

実践応用性とは、記事の情報が読者の実際の行動や実践にどれだけ役立つかという観点です。

「なるほど、理解できた」と「よし、これで自分でもできる」は大きく異なります。実践応用性の高い記事は、読者が具体的な行動に移せる情報が豊富に含まれています。

以前紹介した技術ブログの種類でいえば、「学習ログ」「バグハント記事」「環境構築ガイド」「学んだ教訓記事」などは特に実践応用性を重視したものです。

実践応用性を高める要素としては:

- 具体的な手順やステップバイステップの指示

- つまずきやすいポイントへの対応策

- 失敗例とその解決策

- 読者が自分の状況に応用できる情報の提供

実践応用性が高い記事は、読者のお気に入りブックマークやメモに残りやすくなります。

構成と読みやすさ:情報の消化しやすさ

構成と読みやすさとは、記事の構造、文体、視覚的要素が読者の理解をどれだけ促進するかという観点です。

いくら良い内容でも、長い文章の塊では読者は疲れてしまいます。適切な構成と視覚的な工夫は、読者の理解と集中力を大きく助けます。

具体的には:

- 冒頭の3行で読者の興味を引く導入

- 適切な見出し階層による内容の整理

- 短い段落(3-5行程度)、箇条書き、強調表示の効果的な使用

- 図や視覚的要素による複雑な概念の明確化

- 具体例と全体像の交互の提示

- 読者に余韻と思考の広がりを残す結び

構成と読みやすさが高い記事は、読者がストレスなく最後まで読み切れる記事になります。

コミュニケーション力:人間味のある伝え方

コミュニケーション力とは、記事が読者と共感的につながり、技術情報を人間味を持って伝えているかという観点です。

技術情報は往々にして無機質で冷たい印象を与えがちですが、その背後には常に人間の試行錯誤や感情があります。それらを含めて伝えることで、読者との距離が縮まります。

コミュニケーション力を高める要素としては:

- 読み手の感情を大切にする表現

- 個人の経験として共有する姿勢

- 主観的な表現を心がける

- 好きなものを中心に語るポジティブさ

- 批判を柔らかく伝える工夫

- 読者の立場に立った情報提供

コミュニケーション力が高い記事は、読者に「この人の次の記事も読みたい」と思わせる力を持ちます。

ブログ記事評価プロンプトの使い方

では、実際にこのプロンプトを使って記事を評価する方法を見ていきましょう。

評価の手順

- 記事全体を通読する:まずは全体を通して読み、初期印象を得ます。

- 各基準で評点をつける:5つの観点それぞれに0.0~5.0の範囲で評点をつけます(小数点第一位まで、例: 4.3)。

- 具体的な所見を記述する:各基準について良い点と改善点の両方を含めた所見を記述します。

- 総合評価を計算する:5つの観点の平均値を算出して総合評価とします。

- 総評と改善提案をまとめる:記事全体についての総評と、優先的に改善すべき点を具体的に提案します。

自己評価として使う場合

自分の記事を客観的に見直すツールとしても有効です:

- 記事を書き終えた後、少し時間を置いてから(できれば1日以上)再度読み返します。

- 各評価基準を念頭に置きながら、自分の記事を評価します。

- 特に低い評点がついた観点について、改善方法を考えます。

成長の記録として使う場合

時間をかけて記事を書き続けると、確実に上達していきます。その成長を可視化するツールとしても使えます:

- 過去に書いた記事と最近書いた記事を同じプロンプトで評価します。

- 各観点の点数の変化を比較し、自分がどの領域で成長したかを確認します。

- まだ点数が低い観点を次回の記事で意識的に改善します。

評価プロンプトを評価する

このプロンプトを作成する過程で、改めて「良いブログとは何か」を考えさせられました。5つの観点から見えてくる良いブログの特徴をまとめてみましょう。

バランスの取れた総合力

興味深いのは、5つの観点がお互いに補完し合う関係にあることです。例えば:

- 防御力を高めるためには、コンテキストと限界を明示する必要がありますが、これは思考整理力にも関わります。

- 実践応用性を高めるには、読者が実行しやすいよう構成と読みやすさが重要です。

- コミュニケーション力を高めるには、著者自身の思考整理力が前提となります。

つまり、真に優れた記事とは、どれか一つの観点だけが突出しているものではなく、全ての観点でバランス良く高い評価を得られるものだと言えるでしょう。

読者を中心に据えた視点

5つの観点に共通するのは、常に読者の立場から考えるという姿勢です。

- 防御力は「読者の多様な立場や状況を尊重する」こと

- 思考整理力は「読者が著者の考えを追体験できる」こと

- 実践応用性は「読者が実際に行動に移せる」こと

- 構成と読みやすさは「読者の理解と集中力を助ける」こと

- コミュニケーション力は「読者と共感的につながる」こと

これは、良いブログが「自分のための記録」と「他者のための情報」の絶妙なバランスの上に成り立っていることを示しています。

進化し続ける生き物としてのブログ

評価プロンプトは「完璧な記事」を目指すためのものではなく、記事の強みと弱みを知り、継続的に改善していくための道具です。

前回の記事でも書いたように、「完璧な文章なんてものは、空を飛ぶ象と同じくらい見つけるのが難しい」のです。評価の目的は完璧を目指すことではなく、80%の完成度で公開しながらも、次はもう少し良くするための指針を得ることにあります。

ブログ記事評価プロンプト全文

以下が、実際に使用できるブログ記事評価プロンプトの全文です。コピーして自由にお使いください。

こちらでも、公開しておきます。

blog_evaluation_prompt_5criteria.md · GitHub

# ブログ記事評価プロンプト (0.0-5.0) あなたはブログ記事を評価する専門家です。以下の5つの観点から記事を0.0~5.0の範囲で評価し、詳細なフィードバックを提供してください。 ## 評価基準 ### 防御力 (0.0-5.0) 記事が批判や反論に対してどれだけ耐性を持っているかを評価します。 **5.0**: 完璧な防御力。主観的表現と限定的な主張を適切に用い、コンテキストと限界を明示し、実体験と具体例が豊富で根拠と出典が明確。批判を先取りする構成で異なる立場への配慮が行き届いている。見出しと結論が余地を残す形で表現されており、事実と解釈の違いを明確に認識している。自分の不確かさや知識の限界を誠実に認め、読者との信頼関係を構築している。 **4.0**: 高い防御力。主観的表現を用い、コンテキストを示し、具体例と根拠を提示している。批判への一定の対応と異なる視点への配慮がある。自分のバイアスをある程度認識し、誠実さを示す表現が見られる。 **3.0**: 標準的な防御力。部分的に主観や限界を示しているが、一部に断言的な表現や根拠不足がある。批判への対応が限定的で、特定の立場からの視点に偏る傾向がある。誠実さの表現が限られている。 **2.0**: 弱い防御力。断言的な表現が多く、コンテキストや限界の明示が不足。具体例や根拠が少なく、批判への対応がほとんどない。一方的な視点で書かれ、自分の不確かさを認める表現がほとんどない。 **1.0**: 非常に弱い防御力。断言と一般化が目立ち、コンテキストや根拠がほぼない。批判や異なる視点への考慮がなく、バイアスを認識していない。誠実さに欠け、権威的な印象を与える。 **0.0**: 防御力がない。完全に断言的で一般化された主張のみ。コンテキスト、根拠、実例がなく、批判への対応策がまったくない。不誠実な印象を与える表現が含まれている。 ### 思考整理力 (0.0-5.0) 記事が著者の思考プロセスを整理し、知識を構造化して伝えているかを評価します。 **5.0**: 卓越した思考整理力。複雑な概念が「問題提起→コンテキスト→探求の旅→発見と学び→次のステップ」という明確な流れで整理されている。著者の試行錯誤のプロセスが透明に示され、「最初は〜と考えたが、〜という課題に直面し、最終的に〜という結論に至った」という思考の変遷が丁寧に記述されている。 **4.0**: 優れた思考整理力。概念が論理的に整理され、思考プロセスの大部分が示されている。問題から解決策までの道筋が明確で、読者は著者の思考をたどることができる。 **3.0**: 標準的な思考整理力。基本的な論理構造はあるが、思考プロセスの一部が省略されている。結論は示されているが、そこに至る過程の説明が不十分な箇所がある。 **2.0**: 弱い思考整理力。論理の飛躍が多く、思考プロセスがほとんど示されていない。結論だけが述べられ、そこに至る思考の道筋が不明瞭。 **1.0**: 非常に弱い思考整理力。断片的な考えが並べられているだけで、論理的なつながりがほとんどない。著者の思考プロセスが見えない。 **0.0**: 思考整理力がない。無関係な情報の羅列に近く、何を伝えようとしているのか把握できない。 ### 実践応用性 (0.0-5.0) 記事の情報が読者の実際の行動や実践にどれだけ役立つかを評価します。 **5.0**: 非常に高い実践応用性。「学習ログ」「バグハント記事」「環境構築ガイド」「学んだ教訓記事」などの要素を含み、具体的な手順、失敗例とその解決策、つまずきやすいポイントへの対応策を提供している。読者はこの記事だけで実際に行動を起こせる十分な情報と具体的ステップを得られる。 **4.0**: 高い実践応用性。具体的な例や実践的なアドバイスが豊富で、読者が自分の状況に応用できる情報が含まれている。行動のきっかけとなる要素が明確に示されている。 **3.0**: 標準的な実践応用性。基本的な実践情報は提供されているが、具体例やステップバイステップの指示が限定的。読者は追加情報を探す必要がある。 **2.0**: 低い実践応用性。情報は含まれているが抽象的で、実際の場面での応用方法が示されていない。「何をすべきか」は書かれているが「どうすべきか」の説明が不足。 **1.0**: 非常に低い実践応用性。情報が断片的で実践に結びつけるのが困難。具体的な行動指針がほぼない。 **0.0**: 実践応用性がない。読者が実際に行動に移せる情報がまったくない、または誤った実践指針が含まれている。 ### 構成と読みやすさ (0.0-5.0) 記事の構造、文体、視覚的要素が読者の理解と共感をどれだけ促進するかを評価します。 **5.0**: 卓越した構成と読みやすさ。冒頭の3行で読者の興味を引き、適切な見出し階層で内容が整理されている。短い段落(3-5行程度)、箇条書き、強調表示が効果的に使われ、長いコードブロックには適切な説明が付随している。図や視覚的要素が複雑な概念を明確化し、具体例と全体像が交互に示されている。結びは読者に余韻と思考の広がりを残している。 **4.0**: 優れた構成と読みやすさ。明確な構造があり、視覚的要素も効果的に使用されている。段落が適切に分割され、重要ポイントが強調されている。読者が内容を容易に把握できる。 **3.0**: 標準的な構成と読みやすさ。基本的な構造はあるが、一部に長い段落や複雑な説明がある。視覚的要素の活用が限定的で、読みやすさを向上させる工夫が不足している。 **2.0**: 弱い構成と読みやすさ。構造が不明確で、長い段落や複雑な文が多い。視覚的要素がほとんどなく、読者がついていくのが困難。 **1.0**: 非常に弱い構成と読みやすさ。一貫した構造がなく、文章が冗長で複雑。視覚的サポートがなく、読者は内容を理解するのに大きな労力を要する。 **0.0**: 構成と読みやすさがない。無秩序な情報の羅列で、読者が内容を把握するのがほぼ不可能。 ### コミュニケーション力 (0.0-5.0) 記事が読者と共感的につながり、技術情報を人間味を持って伝えているかを評価します。 **5.0**: 優れたコミュニケーション力。読み手の感情を大切にし、個人の経験として共有し、主観的な表現を心がけている。好きなものを中心に語り、ポジティブな内容を強調し、批判を柔らかく伝える工夫がある。読者の立場に立った情報提供と、共感を呼ぶ語り口で、技術情報に人間味を加えている。 **4.0**: 良好なコミュニケーション力。読者への配慮が見られ、個人的な経験や感想が適切に織り込まれている。技術情報が親しみやすい形で提示され、読者との対話を意識した書き方がされている。 **3.0**: 標準的なコミュニケーション力。基本的な情報は伝わるが、読者との共感的なつながりが限定的。技術情報が淡々と伝えられ、人間味のある表現が少ない。 **2.0**: 弱いコミュニケーション力。読者への配慮が不足し、一方的な情報提供に終始している。技術的には正確でも、読者の感情や状況への理解が欠けている。 **1.0**: 非常に弱いコミュニケーション力。読者の存在をほとんど意識していない書き方で、共感や対話の要素がない。単なる情報の羅列に近い。 **0.0**: コミュニケーション力がない。読者を無視した、または読者に対して無配慮な内容。技術情報が冷淡で機械的に提示されている。 ## 評価手順 1. 記事全体を通読し、各評価基準における初期印象を得る 2. 各基準について0.0~5.0の範囲で評点をつける(小数点第一位まで、例: 4.3) 3. 各基準についての具体的な所見を述べる(良い点と改善点の両方を含める) 4. 総合評価として、各基準の評点の平均値を計算する 5. 記事全体についての総評と主な改善提案をまとめる ## 評価レポート形式 # [記事タイトル] 評価レポート ## 総合評価: [平均点]/5.0 ### 防御力: [点数]/5.0 [具体的な所見と例] ### 思考整理力: [点数]/5.0 [具体的な所見と例] ### 実践応用性: [点数]/5.0 [具体的な所見と例] ### 構成と読みやすさ: [点数]/5.0 [具体的な所見と例] ### コミュニケーション力: [点数]/5.0 [具体的な所見と例] ## 総評 [全体的な感想と主な強み] ## 改善提案 [優先的に改善すべき点とその具体的な方法] ## 評価の姿勢 * 批判ではなく建設的なフィードバックを心がける * 著者の経験レベルや記事の目的を考慮して評価する * 良い点を明確に指摘し、改善点は具体的な提案と共に述べる * 「防御力の高い」コミュニケーションを実践する(批判的す``` ぎず、個人の経験としての意見を述べる) * 記事の「学び続ける姿勢」や「思考の過程」としての価値も評価する * 「完璧な文章なんてものは、空を飛ぶ象と同じくらい見つけるのが難しい」という謙虚さを持ち、80%の完成度でも価値があることを認識する

ブログ評価プロンプトの限界と注意点

この評価プロンプトは便利なツールですが、もちろん限界もあります。使用する際は以下の点に注意しましょう。

AIによる評価の限界

AIモデルは文章を「理解」しているわけではなく、ある種の基準に基づいて評価しています。そのため:

- 専門的な正確さを完全に判断できない場合があります

- 記事の文化的・社会的コンテキストを十分に考慮できないことも

- AIの学習データによるバイアスが評価に影響する可能性があります

特に技術的な正確性については、専門家によるレビューに勝るものはありません。

評価基準のカスタマイズ

この評価プロンプトは技術ブログを念頭に作成していますが、あなたの書く記事のタイプや目的に合わせてカスタマイズすることをお勧めします。例えば:

- チュートリアル記事なら「正確性」や「再現性」の観点を追加

- 哲学的な考察記事なら「思考の深さ」や「問いの質」の観点を追加

- 製品レビュー記事なら「公平性」や「比較の妥当性」の観点を追加

評価を絶対視しない

どんなに優れた評価基準でも、それはあくまで参考にすべきものであり、絶対的な判断基準ではありません。

前回の記事でも触れたように、「過剰な期待が否定の感情を生み出します」。評価が低かったからといって落ち込むのではなく、「どうすれば次はもっと良くなるか」という前向きな視点で捉えることが大切です。

おわりに

「ブログ記事評価プロンプト」を作成してみて、改めて感じたのは、「良い記事を書く」ということの多面性です。防御力、思考整理力、実践応用性、読みやすさ、コミュニケーション力—これらや他の要素のバランスを取りながら、読者にとって価値ある情報を提供することの難しさと奥深さを実感しました。

そして同時に、完璧を目指すことの罠も見えてきました。全ての観点で5.0を取るような記事を書こうとすると、おそらく公開に至る前に挫折してしまうでしょう。しかも絶対的に「良い記事」なんてものはないんですよね。誰かにとって素晴らしい記事でも、別の誰かにとっては「何言ってるかわからない」記事かもしれません。というか別に誰からも見られない記事かもしれません。

大切なのは、80%の完成度で公開する勇気と、次はもう少し良くしようという向上心と予定調和からどこかはみ出そうとするバランスです。このプロンプトは完璧を求めるためのものではなく、自分の強みと弱みを知り、少しずつ成長していくための道具として使ってください。なので、修正して使ってもらって問題ないです。

書き続けることこそが、最高の学びです。一つひとつの記事が完璧でなくても、書き続けることで確実に上達していきます。このプロンプトが、あなたのブログ執筆の旅の、小さくても役立つ道しるべとなれば幸いです。

このプロンプトはあくまで私の考える評価基準であり、個人や会社によって必要な評価観点は当然変わってきます。技術系スタートアップならば「技術的正確性」をより重視するかもしれませんし、マーケティング部門では「読者の行動喚起力」が重要になるでしょう。個人ブログなら「自分らしさ」や「個性の表現」という観点も加えたいかもしれません。

ぜひ皆さんの状況や目的に合わせて、このプロンプトを修正・拡張・カスタマイズしてください。「うちの組織では、この観点の方が重要だ」「この基準は自分の文脈では意味がない」といった具合に、それぞれのニーズに合わせた評価プロンプトに育てていってください。

最後に、このプロンプトは誰でも使ってくれという気持ちで公開しています。使ってみて改善点があれば、ぜひ教えてください。あなたの視点で改良を加え、さらに良いツールに育てていただければと思います。

「誰かのために書く」のではなく、「自分のために書き始め、結果として誰かの役に立つ」—それがブログの本当の姿だと私は思っています。このプロンプトが、あなたの書く喜びと成長の一助となることを願っています。

余談ですが「LLMのプロンプトエンジニアリング ―GitHub Copilotを生んだ開発者が教える生成AIアプリケーション開発」はとても参考になる良い本だったのでオススメです。

追記

ブログ記事評価プロンプトを改良しました。主な変更点は、①「AIっぽさ」を独立した評価項目として追加(0-5点、低いほど人間らしい)、②各評価基準に「評価の着眼点」を明記して客観性を向上、③評価レポートにレーダーチャート風の視覚表現とAIっぽさを改善する具体的なリライト例を追加、④評価時のチェックリストと指針を新設、⑤5つの基本評価軸は維持しつつ、各項目にAI時代に対応した観点(情報の強弱、著者独自の経験、視覚要素の活用など)を補強。これにより、AI生成文章を「読む価値のある読み物」に改善するための、より実践的な評価ツールになりました。

AIっぽさの追加はこちらのブログを参考にさせていただきました。

表示がバグるのでURLのみ

ブログ記事評価プロンプト v2.0 https://syu-m-5151.hatenablog.com/entry/2025/05/19/100659 · GitHub